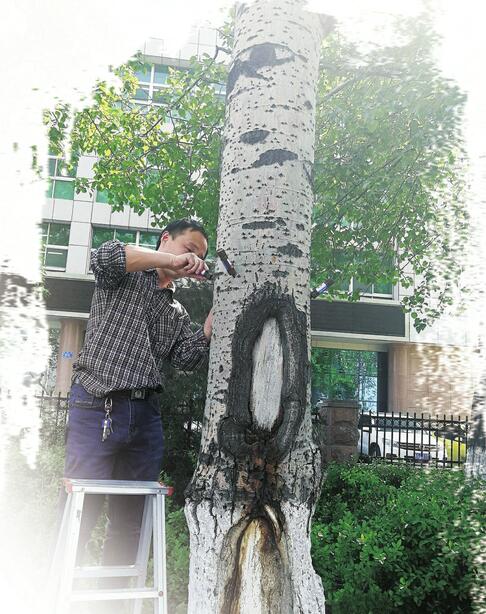

工作人员在给树木注射“抑花一号”。

工作人员夜间作业喷洒“絮无踪”。

以往每年3—5月份,济南都会飘几场“雪”:大街小巷的杨树和柳树进入春季开始飘絮,树木密集的地方便好像下起了雪。杨柳飘絮是树木繁衍的生理现象,也是一种存续千万年的自然现象,但随着城市的发展,其对市民生活带来了不便。

不过今年,济南市民则觉得杨柳飘絮情况好多了:“之前每到春季飘絮的时候,半个月都不敢出门,鼻子堵得喘不上气来。今年从我自己的过敏反应就能明显感觉出来好多了,也没见‘漫天飞絮’,戴口罩出门完全没问题。”家住泉城公园附近的曲先生对记者说,由于是过敏体质,过去每年三四月份他都很难过。

记者采访了解到,今年我市针对春季杨柳飘絮,提早制定了治理方案。同时,市、区两级、各部门之间积极联动、思想统一、形成合力,将杨柳絮治理作为提升空气环境质量、保障市民身体健康的重点工作来抓,采用‘建、换、控、抑、治’五种方法进行治理。此外,我市还成立了杨柳飘絮巡查组,对飘絮期进行预报,督促各区积极治理,并派专业技术人员进行指导。由于准备充分,今年我市治理杨柳飘絮效果十分明显,很多市民为此“点赞”。

立竿见影 夜间作业“封絮”忙白天路上絮无踪

3月29日早晨7点,家住纬一路的张健出门上班发现了一件“反常”的事。由于前一天他看到路上的杨树飘出了零星毛絮,便以为马上就要杨絮“大爆发”了,结果第二天出门,不仅飘絮没有更严重,就连地上的毛絮也不见了。“住在这条路上多年,都摸清规律了。一般看到杨树开始飘絮,接下来几天就会像下雪一样。不过今年很反常,不仅没更多,反而少了。”张健说。

时间倒回3小时之前,张建的疑问解开了。

凌晨4点多,天还没亮,大街小巷一片寂静,马鞍山路上一辆洒水车由东向西缓慢行驶,车上的环卫工拿着水枪,向沿途的杨树树冠喷着水。而此时,在离马鞍山路几公里外的纬一路、芙蓉街、燕山立交等杨柳絮易发地带,同样的工作也在进行。

园林工作人员向树木喷洒的是一种叫做“絮无踪”的药剂。据市林业和城乡绿化局公共绿地管理处处长安吉磊介绍,“絮无踪”是一种有黏性的药剂,将其和清水混合稀释,喷洒在树冠上,可抑制飘絮。而喷洒“絮无踪”也得抓住“时机”,要在杨树和柳树开花初期,种子即将膨胀开裂时进行喷洒,将裂口包裹黏合,如此杨柳絮便被“密封”在其中,无法飘出。

“絮无踪”本身对人体无害,但是由于其具有黏性,因此为避免对行人出行产生影响,各区的工作人员都在晚上12点到凌晨5点间作业。而喷洒“絮无踪”也是治理杨柳飘絮最立竿见影的方法。同时,为了减少已经飘出的杨柳絮对市民生活的影响,城管、城乡绿化部门联合开展杨柳、法桐飘絮高峰期集中喷水、清扫工作,针对杨柳、法桐飘絮重点路段及人口密集区,采取人工高压水枪夜间清洗、增加道路洒水频次,及时清理飞絮飘落物等相结合的方式,降低杨柳、法桐飘絮,最大限度减少危害。 |